取締役社長 吉村 直樹

一. 21期~30期(昭和52年~昭和61年)

業績推移

24期(昭和55年)、2人の専務が新社長の若さを危惧したように、まだ30歳の上に、マリンフードに入社して3年目だった。東京支店に1年半在籍し、本社に数ヶ月。ほとんど何も知らなかったと言っていい。よくぞ潰れなかったことだなと感心する。それなりの基盤が出来ていたと思う他ない。今日、時に全国各業種の若い社長に出会うことがある。思わず「若いなぁ」、そして「元気だなぁ」と感心する。しかし一方で、「大丈夫かなぁ」と思い遣ってしまう。

直樹自身、今思い出しても赤面するような馬鹿なことをやって来たし、勤勉でもなかった。北新地や銀座で夜更けまで飲み歩いたし、朝遅くに出社した。父が生きていれば又、別だったかもしれないが。母が叱ることはほとんどなかった。社内にボクを叱る人はいなかった。しかも社長とは何をするべきなのか、誰も教えてくれる人はいない。

生まれつき社長業に適した人はいるだろうが、生憎、それが嫌で北海道へ逃げた身だ。部下を叱るなども無縁の世界だった。部下への指示、命令さへ、「こうやったらどうですか、こんな風にやってみたら」と頼りないことこの上もない。皆年上だったせいもあるが、こうやりなさい、と指示出来ない。自信も無いし、どだい性格が軟弱に出来ている。自分で分っていたから北海道へ逃げたのだ。こんな社長に率いられた会社の従業員は不幸この上もない。とにかくこんな風に、社長業の始まりが始まった。

三. 「まりん」社内報復刊

栄吉社長時代にB5版の大きさの社内報が不定期に発行されていた。編集は当時社長秘書だった経理の上田課長が担当していた。しかし社長の病気の進行に従って自然に廃刊となり、直樹入社の頃には姿もなかった。

復刊第1号は、新社長就任の昭和55年12月15日号だ。まず年に3回(4月1日、8月1日、12月15日)発行することに決めた。自分達で手作りだからこれが限界だっただろう。業者に依頼することは念頭になかった。出版編集はこっちもプロだ。しかし威勢よく毎月発行、などとやっていたら廃刊になっていたに違いない。お陰で41年間続いている。

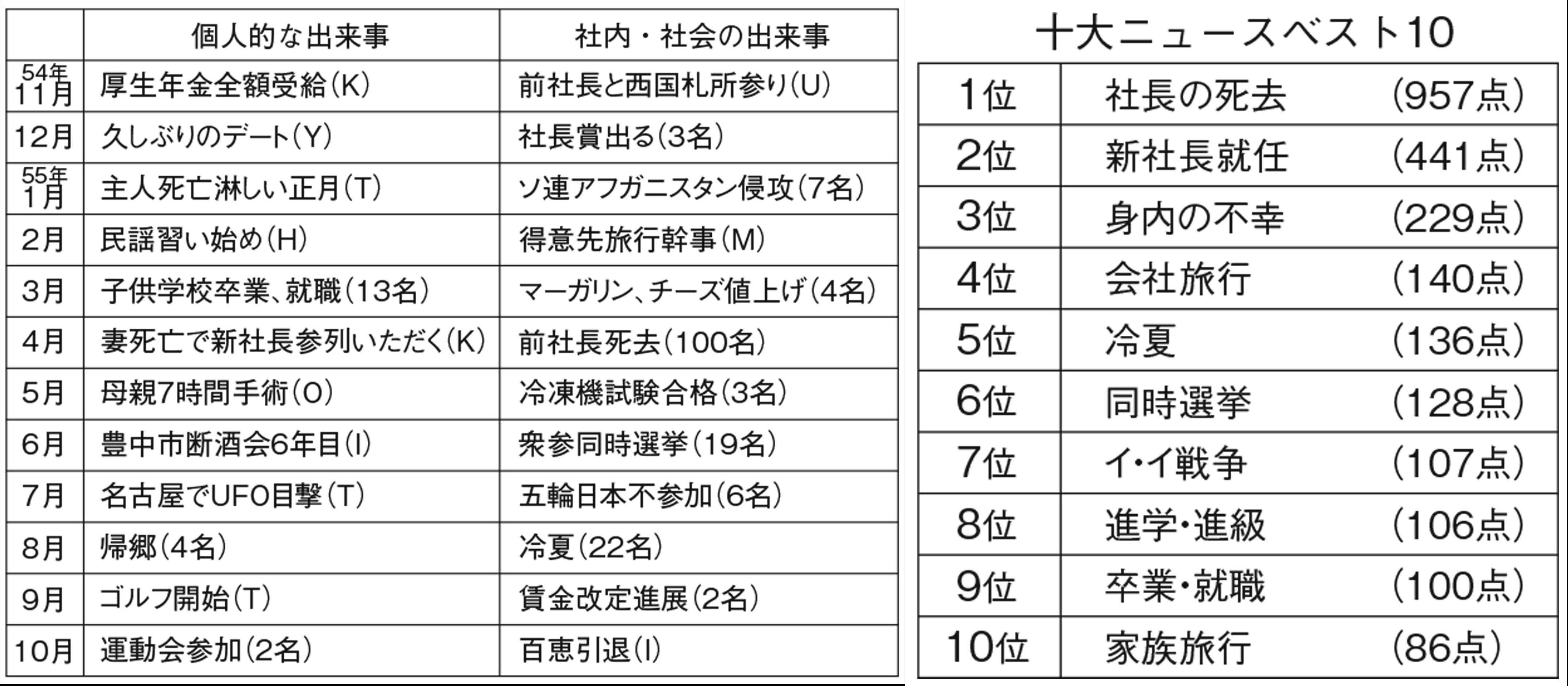

1面トップは「私にとっての10大ニュース」だった。出来るだけ多くの人の参加をめざしたので、全員載せた。

1面最下段に「西東五千里」と題して社長のエッセイの欄を作った。

「好きな作家に山口瞳さんがいます。出世作『江分利満氏の優雅な生活』は特に好きな作品です。

『江分利は当時33歳になったばかりだ。江分利は残りの人生で何ができるだろうか。身体はおとろえはじめた。才能の限界はもう見えた。山内教授(恩師)の借金だけでも返済することができるだろうか。夏子(妻)に笑いを回復させることができるだろうか。庄助(息子)を一人前に育てられるだろうか。江分利は念願の短編小説をひとつ世に残すという事業を行えるだろうか。その他もろもろの念願をどこまで果たせるだろうか。こころもとない。ハナハダこころもとない。......江分利は辛うじて口をひらく。〔ウェオ...アイム...ステオ・イン・マイ・アアリイ・サーリース〕俺はまだ30代を過ぎたばかりだ。だからまだ、だからまだ、何かが...〔イエス〕とピート(下宿人)が強くさえぎる。驚くじゃないか、ピートの目が輝くのだ。大粒の涙が蝋燭の灯に光るのだ。こいつ、分るのかな、と思ったときはもうイケナイ。江分利の目の前がかすんで来た。』新社長がこんな文章を載せた当時の心象風景が想像される。

☆久方振りの社内報です。原稿を書く人、編集する人、各人が仕事を持っている上に出す訳ですから大変です。遊びと言う訳には行かない。余裕がある訳でもない。しかし我慢して余裕をひねり出そうという訳です。」(復刊1号)

四. 賃金体系改正

直樹が2年半の東京暮らしから本社に帰り、まず管理部を担当した。春の昇給や夏、冬の賞与を決める人事評価は、生産担当の専務の仕事だった。

しかし、それはどう見ても体系的でなく、エンピツ舐め舐め専務の直感に頼った仕事に見えた。すぐに新給与体系という名の付くセミナーを片っ端から受講し初めた。大阪府経営合理化協会、大阪工業会、給与システム研究会等だが、いずれも僕は眠っていた。半年程経った頃、偶然日本経営合理化協会主宰弥富賢之講師の「正しい賃金の決め方」セミナーを受講した。2日間のセミナーだったが、ワクワクするような話だった。眠気は全くなく、瞬時に、これだ!と思った。

弥富先生は東大を出た後人事院に入られ、その後本田技研に迎えられて、ホンダの給与体系を確立された。独立されて研究所を設立し、4000社余りを指導された。

先生から「吉村君は若いから、うちの1番若いコンサルタントを担当にしよう」と丸金先生を紹介された。丸金先生には以後40年間ご指導を頂くことになった。

帰社後すぐに役員会議に諮り組合(同盟系)に提案し、組合執行部にもセミナーを聴講してもらい同意を得た。

すぐに丸金先生が来社され、現状分析から始まって、およそ半年後新体系が姿を表し、社長就任の翌年秋スタートした。この制度は若干の微調整はあったが、日本経済激動の、以後40年間を経過して今日まで大幅な変更なく続いている。

五. ポーションマーガリン、バターの誕生

日本人造バター工業会(現日本マーガリン工業会)が結成されたのは昭和22年。その中の中小業者を中心にしたマーガリン製造協同組合が昭和30年に14社で発足した。大手メーカーの攻勢に中小が協力して生き延びを図る、というのがその基本理念であった。

しかし実態は、各社各様、様々な思惑が蠢いていた。経営実態もチーズ、チョコレート、ジャム、製油事業、油脂化学、大手企業の傘下に入る会社等バラバラであった。

米国旅行(昭和57年9月)

直樹が初めて参加したのは、昭和57年の米国旅行だった。25名で15日間という長い旅程だった。サンフランシスコを起点に、シカゴ、ニューヨーク、セントルイス、ロサンゼルスとほぼ米国を一周した。

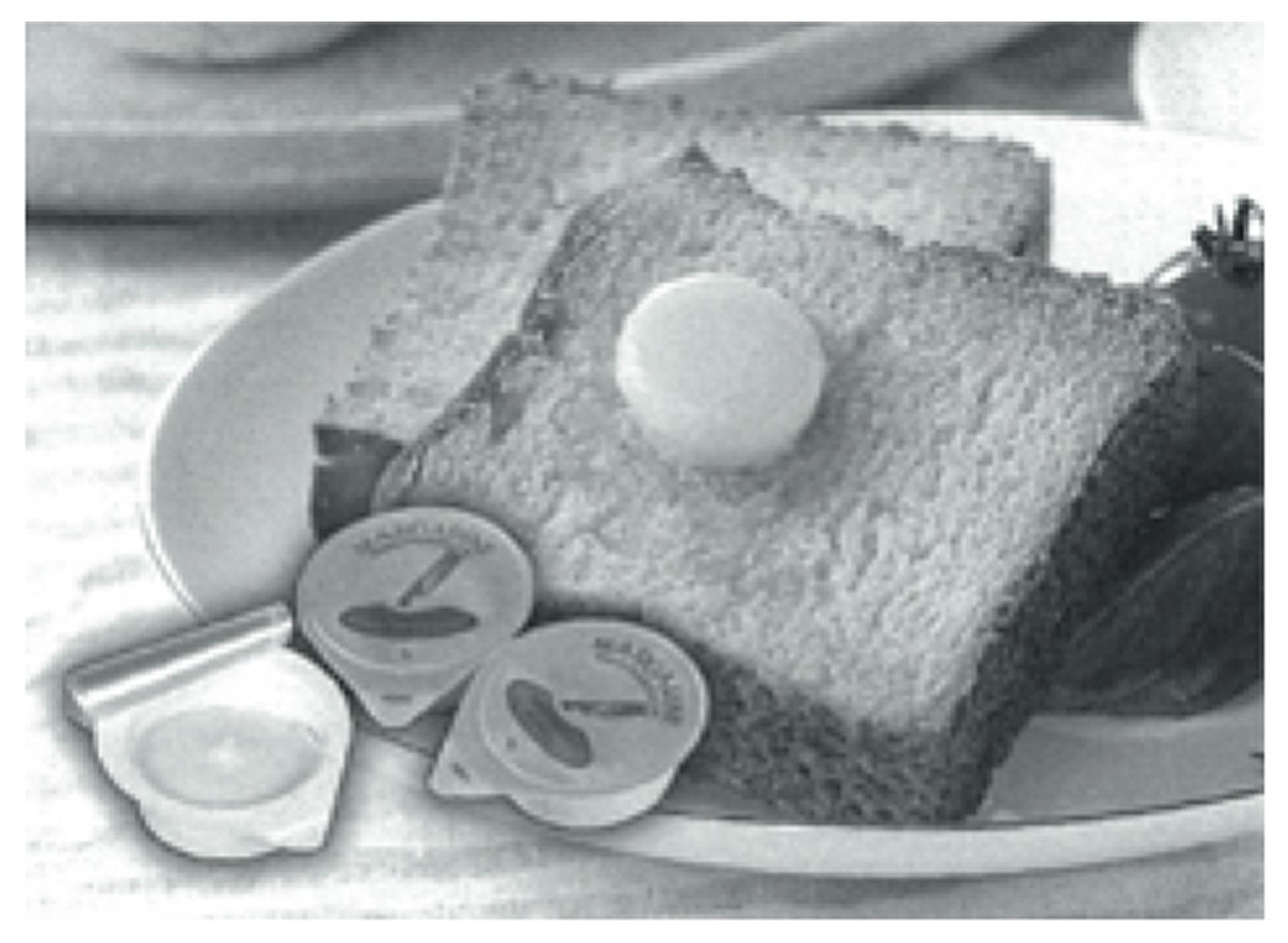

初めての米国で、驚くことばかりだったが、最も印象に残ったのは、どこのホテル、レストランに行っても出て来たポーションマーガリンであった。当時はまだ学校給食の全盛期で、当社は大手企業の委託を受け、キャラメルタイプやマクラ型タイプの小型マーガリンを大量に生産していた。

ポーションマーガリン

(昭和59年秋発売)

帰国後、早速役員会議を開催し検討を開始したが、仲々結論が出ない。設備投資金額は3千万円位だった。新社長就任後、最大の投資である。漸く設備を導入し、新製品の発売に漕ぎ着けたのは、昭和59年秋だった。

その後この製品はファミリーレストランの雄R社、ファーストフードの世界一M社、同業最大手のY社等に採用され一世を風靡した。